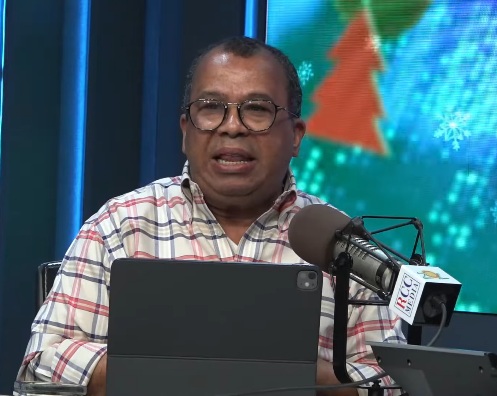

Hoy, 26 de noviembre, la República Dominicana conmemora el Día Nacional del Merengue, una fecha que no solo celebra el ritmo más importante del país, sino que encapsula la lucha, la resiliencia y la esencia patriótica de la identidad dominicana, según el análisis histórico y sociológico del comunicador e investigador Euri Cabral.

11/26/2025. El merengue no es simplemente una música; es una parte esencial de la identidad de los dominicanos y ha jugado un papel patriótico fundamental a lo largo de la historia.

La designación del 26 de noviembre como Día Nacional del Merengue (Decreto 619-05) fue establecida por el presidente Leonel Fernández a solicitud de Janna Tabárez. Esta fecha honra el primer registro escrito del vocablo «merengue» en el país, el cual apareció en el periódico El Oasis el 26 de noviembre de 1854.

El Nacimiento Oficial y el Primer Ataque de la Élite

Irónicamente, la primera mención de este ritmo se dio en el contexto de una campaña agresiva en su contra. En ese momento (diez años después de la independencia), el merengue ya estaba desplazando a las músicas europeas (incluyendo las españolas) y se vinculaba estrechamente con la realidad del pueblo dominicano.

Esta campaña fue liderada por importantes intelectuales de la época, incluyendo a Manuel de Jesús Galván (autor de la novela Enriquillo), Eugenio Perdomo, Pedro de Castro y Castro y Manuel de Jesús Heredia. Estos sectores de la clase dominante atacaron el merengue por ser un ritmo «del pueblo» y lo calificaron con términos durísimos, como:

- Indecente, maldito y abominable.

- Impúdico, detestable y de poco gusto.

- Hijo del diablo, pasión impía, sandunga infame y bárbaro.

Tanto en esta campaña inicial como en una posterior en 1876, encabezada por Ulises Francisco Espaillat, los detractores pedían que el merengue fuera prohibido y que todos los merengueros fueran expulsados del país.

Las raíces de la nacionalidad

Aunque no existe documentación concreta sobre cuándo surgió el merengue, todas las teorías coinciden en que el ritmo apareció durante la época de la Independencia, en 1844, lo que significa que el merengue tiene la misma edad que la República Dominicana.

Una teoría histórica, manejada por el intelectual santiaguero Rafael Torres y difundida por Pedro Henríquez Ureña en toda América, sugiere que el merengue nació en el campo de batalla, específicamente en la Batalla de La Talanquera, librada contra la dominación haitiana. No obstante, investigadores fundamentales como Fradique Lizardo sostienen que un ritmo es fruto de un proceso social, y el ataque de 1854 demostraba que ya estaba firmemente arraigado en la sociedad.

De la calle al salón: la institucionalización

A pesar de los intentos de prohibición, el merengue siguió desarrollándose. Incluso durante la intervención militar de 1916, músicos dominicanos, especialmente los veganos, jugaron un papel patriótico al mantener el merengue adaptándolo un poco para que los estadounidenses pudieran bailarlo, evitando así que se impusiera la música norteamericana.

El cambio crucial ocurrió durante la época de Rafael Leónidas Trujillo. Trujillo, un seguidor del merengue, lo convirtió en el ritmo nacional. Sacó la música de los barrios y de la calle y comisionó a Luis Alberti, un músico académico y formado, para llevarlo a la alta sociedad. Alberti orquestó el merengue, transformándolo de un ritmo tocado con tambora y acordeón a una música interpretada por grandes bandas, elevándolo a los salones de baile y dándole preeminencia nacional.

La renovación post-tiranía y la consolidación internacional

Tras la muerte de Trujillo, el merengue enfrentó un nuevo desafío, ya que muchos de los merengues de la época estaban dedicados a la tiranía, y el Consejo de Estado prohibió todo lo relacionado con ella.

La salvación y la renovación llegaron con Johnny Ventura. Ventura, formado en el trujillato, renovó el género al introducir el «combo show», una formación más pequeña que incluía espectáculo en vivo. Esto permitió mantener al merengue como el ritmo nacional, despojándolo de su carga asociada al pasado régimen.

Posteriormente, en la década de los 80, el merengue se consolidó. Figuras como Juan Luis Guerra le dieron una connotación internacional, asegurando que el merengue se mantuviera como parte indeleble de la esencia de la dominicanidad.

Según Cabral, esta esencia se evidencia en la diáspora: «No hay un sitio en el mundo donde llegue un dominicano que llegue con merengue».

Puedes leer: La gran noche de Raphael: el ruiseñor inmortal recibe el cariño del mundo en Las Vegas –

El llamado sociológico para la preservación

Frente a la transformación actual del mercado musical y el surgimiento de nuevos ritmos «fáciles de hacer», Euri Cabral concluye su análisis planteando una necesidad urgente: que el Estado dominicano implemente una política clara para defender y preservar el merengue.

En resumen, la historia del merengue es la historia de una victoria popular sobre la censura y el elitismo. Si el merengue es la banda sonora de la República Dominicana, su identidad es la partitura que ha sobrevivido a la crítica y al tiempo, transformándose de un «muchacho de barrio» a un gentleman aceptado en todos los sectores de la sociedad.

Redacción Elena Calzadilla sobre análisis de Euri Cabral por YouTube.

Más historias

Beisbol del Caribe: Santurce y Ponce inician la final de la «Liga Roberto Clemente» en Puerto Rico

7 latinos buscarán este domingo su Golden Globes 2026

El Puma José Luis Rodríguez analiza el «fin de la culebra»: «queremos un mundo libre»